《Science》刊发北航与中国科大合作研究成果:燃料电池铂基催化剂重大进展

2025-04-12 18:22:01 北京航空航天大学

2021年10月22日,Science以Report的形式发表了北京航空航天大学水江澜教授课题组和中国科学技术大学梁海伟教授课题组等合作的最新研究成果“Sulfur-anchoring synthesis of platinum intermetallic nanoparticle catalysts for fuel cells”。杨成龙(中科大博士生)、王丽娜(北航博士生)、尹鹏(中科大博士生)、刘婕媛(北航博士生)为论文共同第一作者。中科大梁海伟教授,北航水江澜教授、中科大林岳博士为论文共同通讯作者。

团队报道了一种普适的高温硫限域金属间化合物合成方法学,制备了46种Pt基小尺寸金属间化合物(intermetallic compounds,简写为IMCs),基于该材料库发现了IMCs的电催化氧还原活性与其二维晶面应力之间的强关联性,在电池器件中实现了铂基催化剂质量活性突破,该成果有望进一步降低质子交换膜燃料电池的铂金用量和成本。

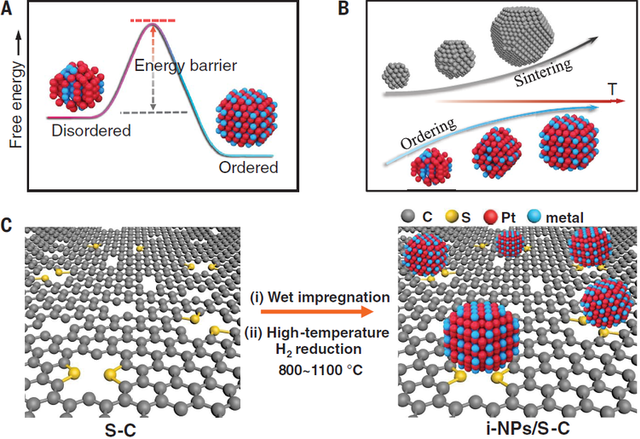

图1.(A)IMCs的形成需要克服原子有序化重排的动力学能垒;(B)高温热处理同时促进原子有序化和催化剂的烧结;(C)碳载体上硫限域方法抑制了金属纳米颗粒在高温下移动和团聚。

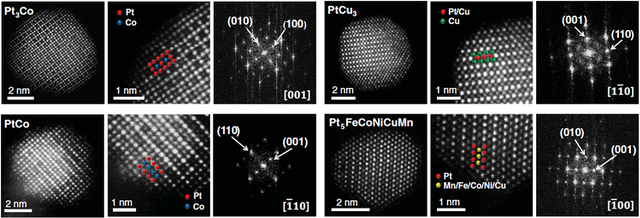

图2.球差电镜展示了IMCs的超小粒径和规则的原子排列。

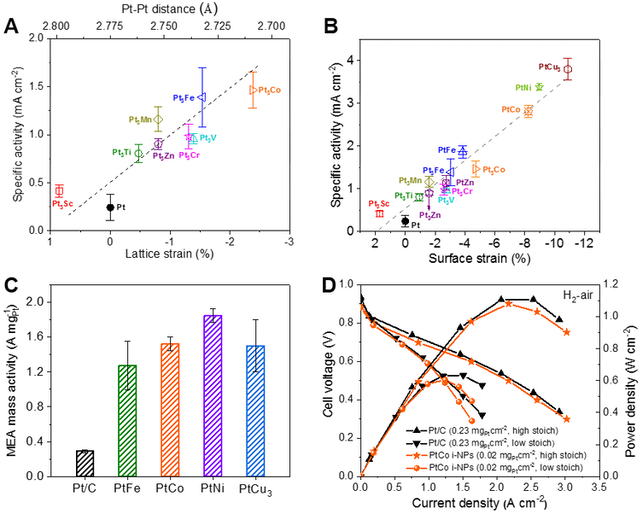

Pt基IMCs是质子交换膜燃料电池领域新一代阴极氧还原催化剂,具有高活性和高稳定性特点,然而制备金属间有序化合物需经历高温烧结,导致金属纳米粒子尺寸大、铂利用率低。中科大团队发展了一种高温硫限域方法,成功避免了IMCs合成过程金属纳米颗粒烧结长大,该合成方法具有普适性,成功制出多种小尺寸IMCs,构建了Pt基IMCs材料库(图1,2)。基于多种Pt基IMCs的催化活性,北航团队结合DFT计算,归纳总结出IMCs氧还原本征活性与其二维晶面应力存在的强关联性:氧还原活性随着压缩应变增加单调上升(图3A、B)。该现象推翻了现有经典理论预测的火山关系图,原因是实际材料往往存在压缩应变弛豫现象,真实的压缩应变会显著小于理论值,该研究展示了真实的催化剂材料库对研究催化剂构效关系和筛选最优组成具有理论预测不可替代的重要作用。

图3.(A、B)Pt基IMCs电催化氧还原本征活性与晶格应变和表面应变呈现强关联性;(C)IMCs催化剂在H2-O2电池中在0.9 V的质量活性;(D)IMCs以不到商业Pt/C催化剂Pt用量的1/10实现同等H2-air电池性能。

北航水江澜课题组凭借在膜电极和燃料电池器件方面的丰富经验,实验展示了IMCs催化剂优异的质子交换膜燃料电池性能。H2-O2燃料电池测试表明,PtNi IMC具有超高质量活性(1.84 A/mgPt@0.9V,是美国能源部2025目标的4倍以上)(图3C)。在H2-air燃料电池测试中,PtCo IMC以超低铂用量(0.02 mgPt/cm2,不足商业Pt/C催化剂的1/10),达到与商业Pt/C相当的电池性能(图3D),表明该类催化剂光明的应用前景。

本项工作的合作者还包括北京高能物理研究所储胜启副研究员、中科大同步辐射国家实验室朱俊发教授、以及电子科技大学崔春华教授。该项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项基金、北京市自然科学基金、以及中科院青促会的资助。

免责声明:

本站转载的其他媒体文/图等稿件,均为非商业性的教育和科研目的服务。我们不保证同意其观点,也不对其内容真实性负责。若涉及的稿件有版权等问题,请作者两周内通知本站删除